Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /home/c0846474/public_html/ccmiharadental.com/wp-content/themes/gossa-template/modules/category-archive.php on line 51

Warning: Undefined property: WP_Error::$parent in /home/c0846474/public_html/ccmiharadental.com/wp-content/themes/gossa-template/modules/category-archive.php on line 68

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/c0846474/public_html/ccmiharadental.com/wp-content/themes/gossa-template/modules/category-archive.php on line 98

お知らせ

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/c0846474/public_html/ccmiharadental.com/wp-content/themes/gossa-template/modules/category-archive.php on line 98

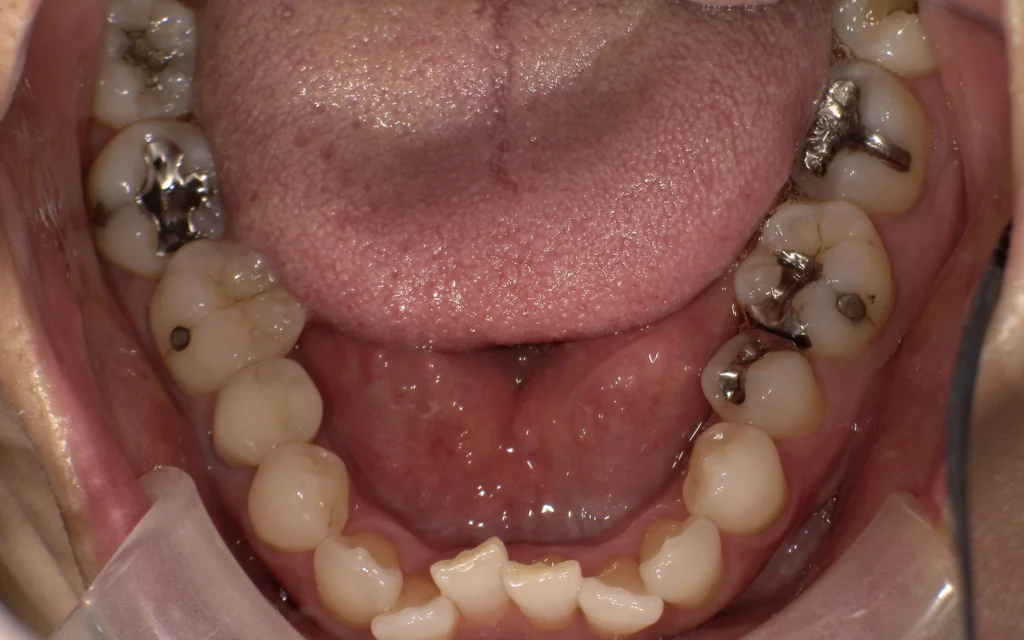

症例集

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/c0846474/public_html/ccmiharadental.com/wp-content/themes/gossa-template/modules/category-archive.php on line 98

歯科コラム

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/c0846474/public_html/ccmiharadental.com/wp-content/themes/gossa-template/modules/category-archive.php on line 98

小児矯正

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/c0846474/public_html/ccmiharadental.com/wp-content/themes/gossa-template/modules/category-archive.php on line 98

インプラント

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/c0846474/public_html/ccmiharadental.com/wp-content/themes/gossa-template/modules/category-archive.php on line 98

審美歯科

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/c0846474/public_html/ccmiharadental.com/wp-content/themes/gossa-template/modules/category-archive.php on line 98

マウスピース矯正

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/c0846474/public_html/ccmiharadental.com/wp-content/themes/gossa-template/modules/category-archive.php on line 98

入れ歯

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/c0846474/public_html/ccmiharadental.com/wp-content/themes/gossa-template/modules/category-archive.php on line 98

噛み合わせ